La concreta utopia della 'biblioteca sociale': identità, cultura e progresso nelle biblioteche di Adriano Olivetti

Dipartimento di Lettere e culture moderne, Sapienza Università di Roma chiara.faggiolani@uniroma1.it

Un particolare ringraziamento va ad Anna Maria Viotto della Biblioteca dell’Associazione Archivio storico Olivetti di Ivrea.

Per tutti i siti web la data di ultima consultazione è l’11 aprile 2021.

Abstract

L’articolo si inserisce nel dibattito sull’identità della biblioteca pubblica nella contemporaneità e sul suo ruolo sociale portando all’attenzione del lettore la visione di biblioteca promossa e concretizzata da Adriano Olivetti a servizio della sua fabbrica di macchine per scrivere, finalizzata all’avanzamento sociale complessivo della comunità di cui era parte.

Partendo dalle prime esperienze delle biblioteche di fabbrica, l’articolo riflette poi sul ruolo delle biblioteche immaginato dallo stesso Adriano nell’ambito dei progetti di ricostruzione da lui diretti nel dopoguerra, passando a un’idea di biblioteca che fosse ‘diffusa’ e altresì infrastruttura di base dei ‘centri comunitari’, cellule democratiche del progetto comunitario di Adriano.

English abstract

The article contributes to the current debate on the identity of the contemporary public library and on its social role reflecting on the vision of the library promoted and concretized by Adriano Olivetti within his factories, aimed at the overall social advancement of its community.

Starting from the first experiences of the factory libraries, the article reflects on the role of libraries imagined by Adriano within the reconstruction projects he led in the post-war period, passing through an idea of a ‘diffused’ library, also as basic infrastructure of the ‘community centers’, the democratic cells of Adriano’s community project.

Premessa

Arrivata all’ultimo tornante la sola certezza che ho è che siamo nati dalle nostre radici e dobbiamo fare di tutto per esserne consapevoli.

Che cos’è la biblioteca sociale? È intorno a questa domanda che ruota il lavoro di ricerca che in questo contributo trova un primo spazio di approfondimento. La sollecitazione nasce dal presente e in particolare dal dibattito circa l’identità della biblioteca pubblica nella contemporaneità, la risposta non può che essere rintracciata nel passato. In particolare, in quella visione di biblioteca come parte integrante dei servizi sociali concretizzata da Adriano Olivetti a servizio della sua fabbrica di macchine per scrivere, la grande impresa multinazionale italiana, animata dal modello dell’industria sociale autonoma, finalizzata all’avanzamento sociale complessivo della comunità di cui era parte. A Ivrea, nel Canavese e non solo. La fabbrica che dalla meccanica di precisione, che l’aveva connotata sin dalla sua nascita nel 1908, si evolve nell’elettromeccanica tra gli anni Quaranta e Sessanta e poi, dopo la morte di Adriano, all’elettronica e all’informatica fino alle telecomunicazioni.

In questo contributo si approfondisce l’idea di biblioteca promossa e realizzata da Adriano Olivetti, un dettaglio apparentemente minore ma capace di evidenziare in modo emblematico il suo essere ancor prima che un industriale un pensatore, un imprenditore visionario, un riformatore sociale, un inventore, come lo ha definito Franco Ferrarotti, uno dei suoi più stretti collaboratori [Ferrarotti, 2001].

Il contributo analizza questa idea rintracciando una stratificazione: dalle prime esperienze delle biblioteche di fabbrica incluse nei servizi sociali realizzati a favore dei dipendenti e aperti alla comunità fino ad arrivare al ruolo delle stesse nei progetti di ricostruzione di Adriano Olivetti, sia come vicepresidente dell’Unrra-Casas, sia come presidente dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU, nel 1950), passando per un’idea di biblioteca diffusa realizzata con le imprese editoriali, prima fra tutte le Edizioni di Comunità e con la realizzazione delle biblioteche come infrastruttura di base per la realizzazione dei ‘centri comunitari’, cellule democratiche del progetto comunitario di Adriano.

Sottotraccia la relazione stretta con le scienze sociali e con le tecniche applicate (il servizio sociale) che hanno contribuito a definire l’aspetto più originale della koinè olivettiana. Tutta la vicenda umana e imprenditoriale di Adriano va letta alla luce di questo tentativo di tenere insieme una serie di iniziative autonome all’interno di un unico quadro progettuale.

Alla luce di queste esperienze l’espressione ‘biblioteca sociale’ appare pletorica: la biblioteca è ‘sociale’ per definizione e – insegnamento che vale oggi soprattutto – quando posta in opposizione al concetto di ‘biblioteca tradizionale’, appare perfino pericolosa. Il rischio che intravedo è quello di svuotare di senso la parola ‘sociale’, depotenziando una sfera di azione della biblioteca che al contrario può acquistare grande significato nelle politiche future, se torniamo a mettere al centro dell’attenzione il suo essere un servizio culturale.

La parola ‘sociale’ nel mio personale percorso di studiosa evoca inevitabilmente anche un riferimento metodologico, agli strumenti delle scienze sociali che rappresentano l’origine del mio metodo. Una breve avvertenza, dunque, circa il metodo utilizzato: in questo contributo si privilegia l’uso delle fonti orali, attraverso il recupero e la valorizzazione di testimonianze raccolte da altri prima di me e attraverso la realizzazione di nuove interviste a spettatori diretti e indiretti delle vicende narrate.

Biblioteche e libri: la cultura olivettiana

Questa è l’unica mia proprietà, non ho altre proprietà personali, perché ho speso tutto in libri e nei centri comunitari [Olivetti, 2020, p. 71].

Così si chiude l’intervista ad Adriano Olivetti realizzata pochi mesi prima di morire, che si può ascoltare presso la Fondazione Olivetti a Roma e trascritta in Il dente del gigante. I libri sono un elemento fondamentale della vita dell’Ingegner Adriano – come erano soliti chiamarlo i suoi collaboratori – i libri non da possedere, non come oggetto, ma ciò che essi incarnavano nella loro funzionalità. La conoscenza. Di Adriano Olivetti sappiamo che non fu un bibliofilo, ma un lettore onnivoro, asistematico e la sua biblioteca personale ci racconta passioni e interessi molto diversificati: dalla gestione aziendale alla psicanalisi, dall’architettura alla ricerca sociale.

Nelle sue letture così eterogenee e diversificate, apparentemente contraddittorie – dove anche richiami certi, come Simone Weil e Jacques Maritain, sono da considerare più che fonti di riferimento un semplice ‘supporto’ all’articolarsi del suo autonomo pensiero – riconosciamo che tutto si tiene, se allarghiamo lo sguardo ai tratti della cultura olivettiana così nuova e diversa rispetto a quella del suo tempo. Una cultura che si basava su quattro pilastri che all’epoca sembravano non interessare nessun altro gruppo industriale:

-

La ricerca dell’intelligenza delle persone. Un esempio noto sono le modalità di assunzione: nei colloqui i candidati che si aspettavano di dover descrivere le conoscenze acquisite nel percorso di formazione si trovavano a parlare di interessi e progetti personali rimanendo sorpresi. Olivetti respingeva la propensione al conformismo, andando costantemente in cerca di spiriti liberi;

-

La ricerca della bellezza delle cose. Solo per fare un esempio, nelle sale della biblioteca di fabbrica, sulla quale si tornerà tra un attimo, era esposta una selezione di opere di artisti contemporanei, tra i quali Campigli, De Pisis, Fontana e Bonfante. Libri e arte a disposizione di tutti. La stessa forma della fabbrica doveva esprimere la dignità del lavoro, così come i servizi sociali, gli asili nido, le biblioteche;

-

La ricerca dello scatto in avanti della tecnologia. «Io non ho passato in me. In me non vi è che futuro», dice Adriano Olivetti consapevole che la sua visione richiede un rinnovamento continuo dei prodotti, dei processi produttivi e delle tecnologie. Adriano sa che non può esservi continuità senza cambiamento [Gallino, 1960];

La ricerca del consolidamento del rapporto fra dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica. «Ovvero fra un piccolo punto di successo, e tutti i punti detti “società”». «Se io avessi potuto dimostrare – scrive Adriano – che la fabbrica era un bene comune e non un interesse privato, sarebbero stati giustificati trasferimenti di proprietà, piani regolatori, esperimenti sociali audaci di decentramento del lavoro. Il modo di equilibrare queste cose esisteva, ma non era nelle mie mani: occorreva creare una autorità giusta e umana che sapesse conciliare tutte queste cose nell’interesse di tutti. Questa autorità per essere efficiente doveva essere investita di grandi poteri economici, doveva, in altre parole, fare nell’interesse di tutti, quello che io facevo nell’interesse di una fabbrica. Non c’era che una soluzione: rendere la fabbrica e l’ambiente circostante economicamente solidali. Nasceva allora l’idea di una Comunità» [Olivetti, 2014d, p. 21-22].

In questo nodo che vede la fabbrica e la società unite indissolubilmente si innesta la grande spinta dell’azione olivettiana: la ‘passione civile’. Ed è in questa chiave che va interpretata anche la sua attività politica prima come sindaco di Ivrea, poi nella fondazione del Movimento Comunità e infine con le azioni intraprese nel Mezzogiorno con lo stabilimento Olivetti di Pozzuoli disegnato da Luigi Cosenza e con l’esperienza del borgo La Martella a Matera [Bilò - Vadini, 2016] – sul quale si tornerà più avanti – prototipo e modello della nuova comunità contadina, realizzato nell’ambito delle attività dell’Unrra-Casas, di cui Adriano Olivetti nel 1947 diviene commissario e nel 1959 vicepresidente.

Con la stessa lente della passione civile va letta la costruzione della sua biblioteca personale ma anche l’idea di biblioteca che realizza in diverse circostanze, una biblioteca pensata come centro culturale parte integrante di un ampio sistema di servizi sociali.

Se volessimo rintracciare le origini di questa idea sicuramente dovremmo approfondire due diversi ambienti. Il primo è quello nel quale il giovane Adriano è cresciuto, l’atmosfera culturale di una famiglia doppiamente minoritaria, padre ebreo e madre valdese, dove domina un fortissimo spiritualismo. È dal padre Camillo, personalità colta ed eclettica, geniale, che Adriano eredita la visione della fabbrica come attività economica a servizio della vita sociale.

Il secondo è il suo primo viaggio nell’America dei cosiddetti Roaring Twenties tra il 1925 e il 1926 dopo aver sperimentato nel 1924, subito dopo la laurea, il duro lavoro in fabbrica come apprendista operaio ed essere duramente colpito dalla «monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all’infinito davanti a un trapano o a una pressa. Sapevo – scrive Adriano – che era necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù» [Olivetti, 2014d, p. 13].

Possiamo considerare questo periodo negli anni della formazione il più incisivo della sua vita. È durante il viaggio americano che Adriano muta il suo patrimonio intellettuale, intrecciando alle visite di 105 fabbriche americane – tra queste la Ford ma non la Underwood – al fianco di Domenico Burzio i pomeriggi trascorsi in solitudine nelle sale di lettura della New York Public Library, della Boston Public Library ecc.. Dunque, nel suo viaggio non si tratta solo di visitare quante più fabbriche possibili, ma di frequentare le biblioteche, di leggere le riviste tecniche, i manuali, «di studiare il segreto dell’organizzazione per poi vederne i riflessi nel campo amministrativo e politico» [Olivetti, 2014d, p. 14]. Di osservare la vita.

Le biblioteche di fabbrica: il 'centro culturale' nei 'servizi sociali

Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi fini semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? [Olivetti, 2014a]

Di ritorno dall’America Adriano porta con se una eredità di due grosse valigie piene di libri con i quali sarà impegnato nella lettura nei due anni successivi e una visione di biblioteca che in Italia non c’era ancora. È in questo momento che comincia a sviluppare un interesse per le scienze sociali e a occuparsi della rivisitazione della struttura organizzativa della fabbrica ma anche dei suoi ‘rapporti umani’. La tecnica al servizio dell’uomo. Con Adriano – direttore generale dal 1932 – nascono nei primi anni Trenta i servizi sociali, anche se bisogna ricordare che già nel 1909 Camillo aveva istituito un’associazione mutualistica alimentata da contributi della direzione e dei dipendenti.

Il servizio sociale si articolava in sei principali aree di intervento (Figura 1):

- assistenza maternità e infanzia;

- assistenza sanitaria;

- assistenza sociale;

- gestioni varie;

- servizi educativi e culturali;

- gruppo sportivo e ricreativo Olivetti [Il servizio sociale, 1950].

«Imparai – scrive Adriano – la enorme difficoltà affinché queste istituzioni non diventassero strutture di paternalismo, fonte di privilegi, organi di selezione del tutto inadeguati» [Olivetti, 1953, p. 11].

Questa la visione che animava la struttura del servizio sociale olivettiano:

La fabbrica, luogo di produzione, è pure comunità di persone ed è indispensabile che le necessità tecniche della produzione non frustrino le naturali esigenze umane e sociali dei lavoratori e che non diventino merce le menti e le braccia che egualmente collaborano a creare, perché la fabbrica aiuti la vita a essere libera e umana e perché sia sede di una convivenza migliore, si è man mano sviluppato il Servizio Sociale Olivetti, inteso come l’insieme delle opere e delle prestazioni, a titolo individuale e collettivo, tendenti ad assicurare degne condizioni d’esistenza, materiale, fisica, morale ai dipendenti e ai loro familiari [Il servizio sociale, 1950, p. 1].

Nel 1932 nasce la Fondazione Domenico Burzio per potenziare l’assistenza diretta a favore dei dipendenti, per «garantire all’operaio una sicurezza sociale al di là del limite delle assicurazioni, in Italia ancora troppo ristretto» [Olivetti, 1953, p. 10]; nel 1934 il primo asilo di fabbrica e un servizio di pediatria ma già dal 1932 erano state istituite le colonie estive per i figli dei dipendenti; nel 1936 nasce il Servizio sanitario di fabbrica e la prima mensa aziendale; nel 1937 si sviluppa un vero e proprio sistema di trasporti di pullman aziendali che provvedeva agli spostamenti tra casa e lavoro per gli operai. Nello stesso anno è istituito l’Ufficio assistenti sociali [Novara - Rozzi - Garruccio, 2005, p. 591-604].

Nel 1939 si inaugura una colonia montana per i figli dei dipendenti. Nel 1940 le lavoratrici madri possono godere di nove mesi di permesso retribuito, sei mesi prima del parto e tre mesi dopo; nel 1942 vengono inaugurati due quartieri residenziali a Ivrea per gli operai e viene affidata a Cesare Musatti, uno dei padri della scuola psicoanalitica italiana, la realizzazione di un Centro di psicologia di fabbrica. Nel 1934-1935 era nato il primo nucleo di una attività formativa, una scuola professionale per meccanici e disegnatori con dotazione di borse di studio. «Tutta la formazione professionale e manageriale in Olivetti, a partire dal Centro Formazione Meccanici, include temi culturali che collocano l’impiego delle competenze lavorative nel contesto della vita sociale. S’intende offrire a tutto il lavoro, esecutivo e direttivo, orizzonti di conoscenza e opportunità di riflessione» [Novara - Rozzi, 2005, p. 46]. Sono anche gli anni de La rosa nel calamaio, la nascita dello stile Olivetti con l’ufficio pubblicità affidato a Leonardo Sinisgalli [Lupo, 2017]. Responsabile dei servizi sociali tra il 1954 e il 1956 è Luciana Nissim Momigliano.

Nel 1940 Adriano Olivetti costituisce una biblioteca che si consolida intorno all’acquisizione della biblioteca di Piero Martinetti, docente di filosofia teoretica all’Università di Milano, unico filosofo universitario italiano che rifiutò nel 1931 di giurare fedeltà al Fascismo, e dell’economista Marcello Soleri. Da questa biblioteca ha origine la prima biblioteca di fabbrica [Viotto - Cena - Massaia, 2020; Ferrarotti, 2020].

Nel 1941 la direzione viene affidata a Umberto Campagnolo che la organizza in tre sezioni: la prima è costituita dalla raccolta di narrativa in dotazione alla biblioteca del dopolavoro; una seconda comprende le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico presenti nei vari reparti e la terza raccoglie le opere di cultura umanistica. La fondazione della biblioteca, pensata come parte integrante dei servizi sociali, è da leggere all’interno di quella visione olivettiana di cultura così diversa rispetto a quella del suo tempo, della quale si è già detto qualcosa. Non è un caso che viene accolto a Ivrea Ugo Fedeli, esponente del movimento anarchico [Bellotto, 1964; Senta, 2012; Senta 2015], cui Adriano affida il ruolo di bibliotecario nel 1952 e l’organizzazione di diverse attività culturali, tra queste un ciclo di conversazioni dal titolo “Un viaggio alle isole Utopia” [Saibene, 2017]. Nel periodo di maggiore sviluppo, i servizi sociali della Olivetti sono distribuiti su tutto il territorio, non solo vicino alla fabbrica e alcuni di essi sono aperti a tutta la popolazione [Il servizio sociale, 1950, p. 37]. Così la biblioteca, le cui sale sono di fronte alla fabbrica, in via Jervis.

A dirigere la biblioteca di fabbrica arriva alla fine del 1948 Geno Pampaloni che negli anni successivi in un rapido excursus arrivò a diventare l’ombra di Adriano e uno dei più stretti collaboratori fino al 1958. Pampaloni dopo poco diede vita al Centro culturale, «formando un’unica entità in senso sia programmatico che operativo, rimasta tale anche negli anni successivi» [Novara - Rozzi - Garruccio, 2005, p. 583].

Vedi l'intervista a Giuseppe Lupo.

I criteri di gestione per quei tempi erano molto innovativi: la biblioteca fornisce ampie schede di lettura, acquisisce volumi di autori stranieri ancora poco conosciuti in Italia, offre programmi d’istruzione popolare, corsi di lingua, presentazioni e cicli di conferenze. Pampaloni nel 1958 lascia l’Olivetti, ma la guida della biblioteca già dal 1952 era stata affidata a Luciano Codignola, che aveva ulteriormente rafforzato le iniziative culturali. Nel 1963 a Codignola succede Ludovico Zorzi, che in un documento del 1964 fa il punto della situazione [Zorzi, 1964a]. I volumi disponibili sono 90.000, di cui 20.000 appartenenti alla sezione culturale, che raccoglie opere in prevalenza umanistiche: collane di classici, libri di storia dell’arte, enciclopedie, saggistica letteraria, politica, filosofica. Questa sezione, a cui è annessa un’emeroteca costituita da circa 2.500 testate di giornali e riviste (metà delle quali straniere), è aperta a tutti i cittadini. Di fatto, si tratta di una biblioteca aziendale che svolge le funzioni di biblioteca civica.

Connesse alle attività della biblioteca sono i servizi culturali, gestiti dal centro culturale. Questi miravano a fornire un insieme organico di strumenti di studio, informazione e ricreazione tramite la biblioteca di fabbrica, manifestazioni culturali (dibattiti con specialisti di fama su temi di attualità, rassegne d’arte, proiezioni cinematografiche), corsi popolari, studi e pubblicazioni. Le conferenze, i concerti e gli spettacoli visti come parte integrante dell’offerta della biblioteca si svolgono nei pressi della fabbrica anche durante le due ore di intervallo per il pranzo [Zorzi, 2018].

La biblioteca 'diffusa' e 'ideale': Edizioni di Comunità e le imprese editoriali

La biblioteca di fabbrica con i suoi 25.000 volumi e le sue 800 riviste era aperta a tutti i cittadini. I cicli di conferenze culturali per i quali furono sentiti a Ivrea scrittori e storici come Flora, Russo, Montale, Salvatorelli, Salvemini, Morghen, Giacomo Debenedetti, Franco Antonicelli, Leo Valiani; economisti o esperti dei problemi del lavoro come Di Fenizio, Gallone, Alexandre Marc; artisti e critici come Carrà, Mino Maccari, Roberto Pane, Renato Birolli; musicisti come Ghedini e illustri chirurghi come Dogliotti e Biancalana; filosofi come Norberto Bobbio e Enzo Paci e sociologi e psicologi come Ernesto de Martino e Dino Orillia, uomini di cinema come De Sica e Zavattini, uomini di teatro come Paolo Grassi e Silvio D’Amico; critici musicali come Andrea Della Corte e Massimo Mila; e anche qualche scrittore europeo di fama internazionale come Vercors. Vederli e ascoltarli non fu privilegio della fabbrica, ma il loro discorso, il loro contatto, fu sempre aperto alla comunità [Olivetti, 2014b, p. 64].

Queste attività sono l’indizio di una visione che pone la biblioteca al centro di un ampio sistema culturale che va ben oltre la fabbrica, quasi una ‘biblioteca diffusa’ – come la chiama Laura Olivetti – grazie alla funzione delle biblioteche di fabbrica e di quelle dei centri comunitari, alla circolazione delle idee attraverso i dibattiti e i collaboratori ai progetti comunitari, e all’iniziativa delle Edizioni di Comunità [Olivetti, 2012, p. 10].

Vedi l'intervista a Beniamino de' Liguori Carino.

Partendo proprio dalle iniziative editoriali nate intorno alla rivista di cultura e politica Comunità, edita dal marzo 1946 dalle Edizioni di Comunità e diretta da Renzo Zorzi, al quale Adriano aveva affidato in precedenza la gestione del centro culturale di Borgo San Paolo di Torino, si devono ricordare i numerosi progetti editoriali che Olivetti ha sostenuto, da quelli di respiro nazionale come Tecnica e organizzazione, Metron architettura diretta da Bruno Zevi, Zodiac, La rivista di filosofia di Norberto Bobbio, SeleArte diretta da Carlo Ludovico Ragghianti; e ancora: Sapere, L’Italia socialista, Quaderni di sociologia, Nuova repubblica, Nuovi argomenti, Tempo presente, Tempi moderni, Casabella continuità, Europa federata, Comuni d’Europa. Ma anche riviste di stampo locale: La via del Piemonte, La sentinella del Canavese, Comunità di fabbrica, Diario delle comunità, L’informatore sociale della Valdera, Nord-Sud, La serra, Basilicata. Determinante è stato il suo apporto nella nascita del settimanale L’Espresso.

Ma sono le Edizioni di Comunità, nate nello stesso anno della rivista, il 1946, dalla precedente esperienza delle Nuove edizioni Ivrea (NEI) su impulso di Bobi Bazlen a incarnare simbolicamente la proiezione della biblioteca ideale di Adriano: la casa editrice «nella sua gloriosità e completezza (ci) rivela quali erano state le letture preferite di Olivetti negli anni della sua preparazione, gli autori che continuava a leggere e da quale parte egli attendesse nuove illuminazioni» [Caizzi, 1962, p. 344].

E fu proprio grazie alle Edizioni di Comunità, nuove nel formato, nella grafica e nei contenuti, che gli italiani conobbero l’opera filosofica di Simone Weil. Sartre trovò posto in catalogo nel 1948 con il saggio L’antisemitismo, lo stesso Maritain nel 1950 con Cristianesimo e democrazia e con I diritti dell’uomo e la legge naturale [Liviano D’Arcangelo, 2015]. Come fa notare Domenico De Masi, il volume più paradigmatico pubblicato da Comunità forse è quello di Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft: la comunità calda e protettiva contrapposta alla società fredda e impersonale.

Come spiega Renzo Zorzi lo scopo di Olivetti era assicurare la circolazione delle idee e delle elaborazioni culturali su cui si fondava il programma comunitario. A questa visione parteciparono tutti i protagonisti del panorama culturale del momento: una miscela di personalità diversissime, dalle provenienze sociali e culturali disparate. Nella Olivetti le ‘due culture’ si integravano perfettamente e gli intellettuali umanisti partecipavano al progetto non come alla corte di un mecenate ma operando attivamente nei settori vitali della fabbrica, concretizzando in qualche modo la ragione politica del loro lavoro.

Adriano sapeva che la capacità di innovazione e l’aumento della produttività potevano concretizzarsi solo attraverso un apprendimento permanente, diremmo oggi. Per questa ragione non c’erano privilegi per i dirigenti e la comunità era intesa come paritaria dal punto di vista sociale e culturale: nessuna divisione di classe, che anzi doveva essere combattuta in ogni modo. Adriano Olivetti era alla ricerca di homines novi per costruire «un mondo che nasce» – per citare il titolo del primo editoriale della rivista Comunità (1946) [Saibene, 2017; Lupo, 2016; Zorzi, 2018] – la parte più viva e creativa della cultura contemporanea avrebbe portato a forme di azione sociale simili a quelle tentate dal Movimento Comunità [Liviano D’Arcangelo, 2015].

La biblioteca infrastruttura di base nei centri comunitari del Canavese

Abbiamo portato in tutti i villaggi di campagna, in tutti i paesi della montagna, per la prima volta, quelle che io chiamo le nostre armi segrete: i libri, i corsi culturali, le opere dell’ingegno e dell’arte. Noi crediamo profondamente alla virtù rivoluzionaria della cultura che dà all’uomo il suo vero potere e la sua vera espressione, come il campo arato e la pianta nobile si distinguono dal campo abbandonato e incolto ove cresce la gramigna, e dalla pianta selvaggia che non può dar frutto [Olivetti, 1955].

Il Canavese rappresentava «nelle sue dimensioni naturali e umane» [Olivetti, 2014d, p. 23] per Adriano il luogo più adatto alla creazione della ‘comunità concreta’, è il laboratorio del Movimento Comunità, non solo per la presenza della fabbrica Olivetti, ma anche perché quel territorio esprimeva uno spazio geograficamente limitato, preciso, con una sua autonomia economica e con una specificità anche dal punto di vista della storia, delle tradizioni, indispensabili per soddisfare le necessità umane fondamentali, quali il lavoro, la casa, la cultura e il tempo libero.

I centri comunitari sono le ‘cellule democratiche’ che compongono questa organizzazione di tipo policentrico e federalista disegnata dal Movimento Comunità. I primi centri sorsero nel 1949, sono tre nel 1950, sette nel 1951, 25 nel 1952, 33 nel 1955, nel 1958 sono 72 nei 118 comuni del canavese.

Nel manifesto programmatico del Movimento Comunità Olivetti definisce come concretizzare i concetti espressi ne L’ordine politico delle comunità e descrive l’organizzazione dei centri comunitari, delineandone le aree di intervento e di attività. Questi si configurano come centri di attività sociale e hanno le seguenti sezioni: assistenziale; culturale; ricreativa; di propaganda. I centri comunitari sono definiti come «i mezzi idonei onde si formi e si esprima liberamente l’opinione pubblica. In questo senso i centri comunitari dovrebbero essere i luoghi nei quali tale opinione liberamente si forma, attraverso nuclei di dibattito popolare: luoghi di incontro e di ricerca e non, come le sezioni dei partiti, monopolio di soluzioni prefabbricate. Ma questo lavoro è a lunga scadenza […]» [Movimento Comunità, 1953, p. 10].

Il primo obiettivo era «elevare il grado di cultura di quegli uomini sperduti che, dopo il fugace contatto nella giovinezza con il maestro elementare e le avventure dei giornaletti a fumetti, avevano completamente perso il contatto con la ricchezza e la forza liberatrice della cultura. Perciò il primo piano di lavoro sociale intrapreso dai centri Comunitari fu la istituzione di biblioteche e la notevole circolazione di riviste tecniche e culturali, completamente mancanti in quei comuni» [Olivetti, 2014b, p. 66].

Il nucleo dei centri comunitari erano ancora una volta le biblioteche, ‘strutture di base’ attorno alle quali vengono organizzate tutte le altre funzioni dei centri: «non solo di educazione degli adulti ma anche di formazione politica, sociale, civica e amministrativa oltreché di avviamento ai principi stessi di carattere “comunitario”» [Novara - Rozzi - Garruccio, 2005, p. 581]. Qui oltre a un nucleo stabile di opere di consultazione – piccole enciclopedie, manuali e dizionari – entrava il meglio della narrativa moderna e contemporanea, i classici in edizione economica, i libri per bambini e ragazzi. Gli acquisti venivano realizzati a partire dai desiderata espressi dai frequentatori in sinergia con le indicazioni dei bibliotecari anche in relazione agli elementi caratterizzanti il centro comunitario stesso [Novara - Rozzi - Garruccio, 2005, p. 582].

Una delle principali attività dei centri era quella educativa-culturale: ogni anno venivano organizzati corsi di cultura generale, storia locale, problemi sindacali, ordinamenti politivi, igiene, assistenza, scienze naturali storia dello sport, disegno tecnico, musica, arte, enologia, agraria e zootecnica. Ma anche mostre d’arte, proiezioni di documentari, recite di compagnie filodrammatiche, letture di teatro, gite a scopo turistico, «che portano nei più lontani villaggi del Canavese la voce della cultura attuale» [Una nuova esperienza, 1955?, p. 9].

Biblioteche e social work per la ricostruzione

Mi sorprende a distanza di tanti anni, l’importanza che si dava allora ai centri sociali e le speranze che si fondavano su questi centri nei nuovi quartieri per lo più periferici, dove si voleva insegnare con i fatti a vivere e dove, quasi sempre, il seme della convivenza civile era dato soprattutto dalla biblioteca e dalle attività culturali. Mi sorprende tanto più oggi che la parola centro sociale è passata a significare i rifugi estemporanei di giovani fuggiaschi dalla casa, dalla scuola, dalla vita con altri, e da ogni forma vera di partecipazione civile e politica [Zucconi, 2015a, p. 148].

L’ultimo passaggio necessario alla ricostruzione dell’idea di biblioteca olivettiana è rintracciabile nel ruolo ad essa attribuito nei progetti di ricostruzione. Siamo nel dopoguerra e qui troviamo la straordinaria figura di Angela Zucconi e il suo incontro fondamentale con Adriano Olivetti. Sono gli anni in cui si comincia a parlare anche in Italia in modo sistematico di servizio sociale in senso professionale [Garizzo, 1976] proprio in concomitanza con una serie di progetti dei quali Olivetti è stato in un certo senso il promotore. «Si trattava – spiega Olivetti – di portare gradatamente in tutti i piccoli villaggi – cioè nell’intera Comunità – il piano di assistenza sociale, culturale, educativa, ricreativa, quale si trova nelle nazioni più progredite». Le biblioteche anche in questo caso erano un nodo fondamentale dell’intero lavoro, come si evince dalla citazione riportata in esergo.

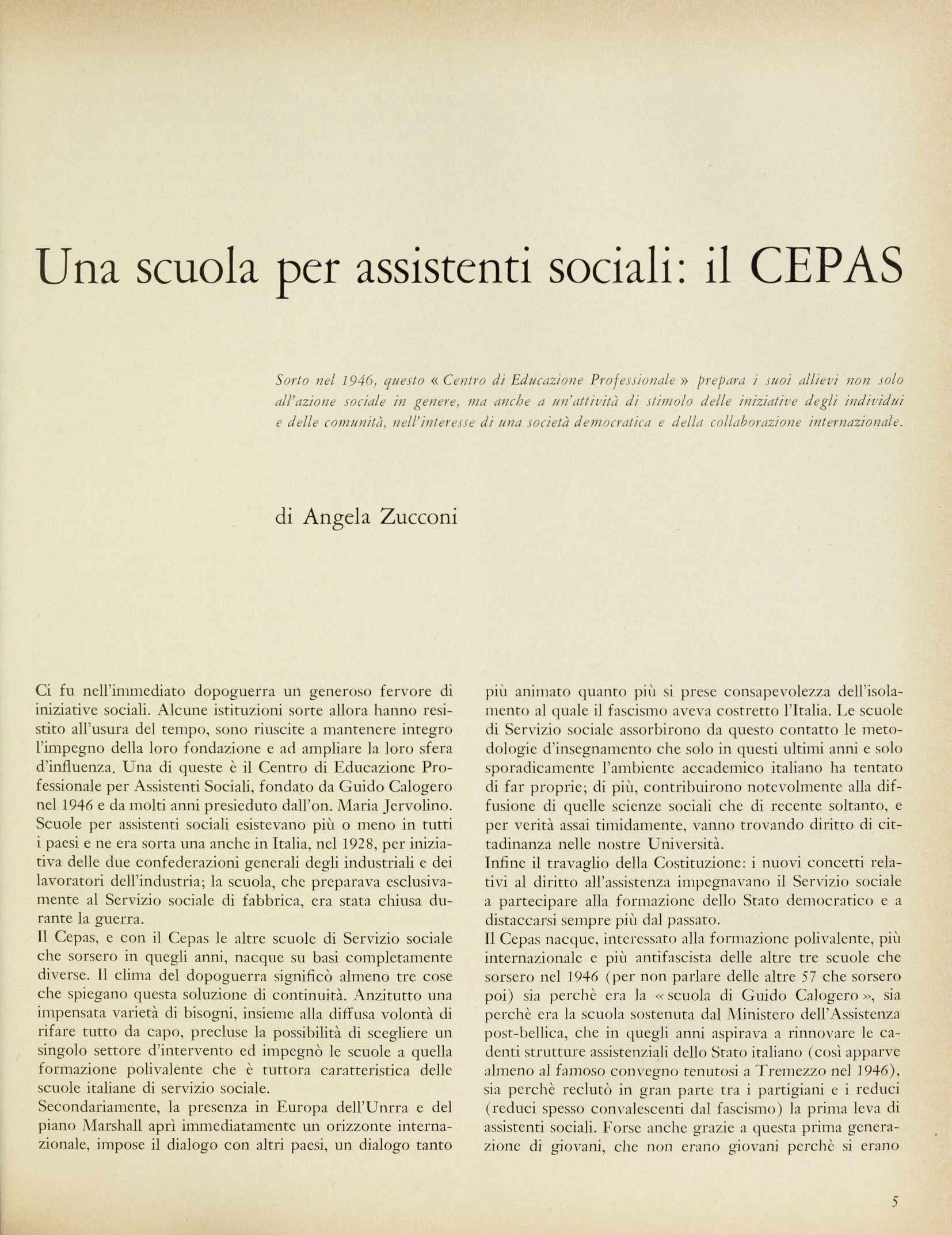

Angela Zucconi faceva parte della prima generazione di assistenti sociali italiani, di coloro che, utilizzando anche esperienze internazionali, in particolare anglosassoni e francesi, hanno disegnato una nuova figura di operatore sociale fortemente innovativa per la cultura italiana che aveva il compito di promuovere il benessere attraverso un ordinamento democratico [Zucconi, 2015b].

Il primo contatto con Adriano Olivetti era avvenuto per lei con la richiesta della traduzione delle opere di Kierkegaard per le Nuove edizioni Ivrea. Angela conosceva varie lingue e traduceva dal tedesco e dal danese, aveva interessi letterari che le avevano procurato una borsa di studio per un soggiorno in Danimarca. Per lei abbastanza casuale era stato anche l’incontro con Guido Calogero e Maria Calogero Comandini [Calogero - Calogero Comandini, 20053], fondatori del Centro di educazione professionale per assistenti sociali (Cepas). Era in cerca di un lavoro e i Calogero, conoscendo il suo impegno al Movimento di collaborazione civica (Mcc) – nel quale l’aveva coinvolta Giuliana Benzoni nel 1945-1946 – le offrirono di collaborare coordinando un gruppo di docenti al Cepas di cui fu dal 1953 direttrice.

È in questo contesto che avviene il secondo incontro con Adriano che coinvolge «la precaria vita del Cepas» [Zucconi, 2015a, p. 130] in diversi piani di sviluppo nell’Italia meridionale. Proprio nel 1953 Adriano Olivetti, in qualità di membro della prima giunta dell’Unrra-Casas, inserisce il Cepas nel progetto dedicato al risanamento dei sassi di Matera e alla costruzione del villaggio della Martella in Basilicata (1950-1955) e Angela Zucconi entra in contatto con gli intellettuali coinvolti a vario titolo nel progetto, da Rocco Scotellaro a Rocco Mazzarone a Manlio Rossi Doria.

Segue il progetto per l’Abruzzo «un’esperienza pilota che poteva servire [...] per riprendere il discorso rimasto interrotto alla Martella» [Zucconi, 2015a, p. 175]. Grazie a questo bagaglio di esperienze maturate sul campo Zucconi con il Cepas viene coinvolta in diversi progetti di sviluppo comunitario portati avanti in Italia: dal progetto Avigliano in Basilicata, promosso dalla Esso Italia nel 1963, al progetto Cecat su Castelfranco Veneto, al progetto Shell su Borgo a Mozzano.

La scuola del Cepas era pensata «come un laboratorio nel quale diverse discipline: psicologia, antropologia culturale, medicina sociale, psicologia e psichiatria, ma anche diritto, architettura, urbanistica convergessero per dare conoscenze e strumenti operativi a una figura polivalente capace di usare l’assistenza per «aiutare le persone ad aiutarsi da sé» [Zucconi, 2015b]. Il libro – la lettura – era uno degli strumenti fondamentali e, dunque, le biblioteche. In tutti questi progetti è l’istruzione il motore, ad essa è riconosciuta una tale potenza da farci sentire oggi un vero e proprio senso di umiliazione per non essere stati capaci di continuare a valorizzarne il senso.

Alla fine degli anni Sessanta Angela Zucconi fonda ad Anguillara Sabazia una biblioteca pubblica nata con l’intento di realizzare uno strumento di educazione permanente per la popolazione, un modello al quale guarderanno molte biblioteche in seguito. Questa realizzazione è parte integrante dell’impegno ambientale di Angela che include anche la conservazione della memoria.

È dalla comunità che occorre ripartire, per ricostruire specialmente in Italia – dopo due o tre decenni di sonno della ragione, di castrazione volontaria, “partecipata”, dell’intelligenza popolare – un tessuto socialmente vivo, di partecipazione nuova alla cosa pubblica. Ed è dal passato che possiamo ricavare esempi di intervento convincenti e produttivi [Fofi, 2011, p. 21].

Quale è stato il senso di queste esperienze e cosa ne rimane oggi? Le biblioteche della contemporaneità hanno memoria e cosa conservano di questo ruolo centrale che hanno avuto come centri culturali nei grandi progetti di ricostruzione sociale? È a partire da questa sollecitazione che si ritiene importante approfondire una storia – della quale questo contributo rappresenta solo una premessa – che vede intrecciarsi nel dopoguerra la storia del servizio sociale con il servizio bibliotecario, la relazione tra social work e scienze sociali e il mancato incontro di queste con la biblioteconomia.

Nella prolusione tenuta il 2 aprile 1954 in occasione dell’inaugurazione ufficiale dei corsi del Cepas [Ferrarotti, 1954], Franco Ferrarotti – che nel 1960 vincerà il primo concorso a cattedra per la Sociologia presso l’Università di Roma, nello stesso anno in cui viene fondato l’Istituto per gli studi sui servizi sociali – diceva che la cultura italiana sociale era una cultura di scienziati sociali anche ottimi, ma erano scienziati «di poltrona».

La grande svolta che veniva richiesta allora e che avrebbe avuto bisogno di una imposizione era il lavoro sul campo e lavoro sul campo significava alleanza col servizio sociale. Questa è una storia che può essere importante raccontare oggi, nel momento in cui ragioniamo di resilienza, ripartenza e ricostruzione e nel nostro piccolo proviamo a interrogarci sul ruolo che le biblioteche potranno avere in futuro in questa partita.